在中国这片土地上,酒不仅是一种饮品,更是一种文化的象征、一种精神的寄托。从“杜康造酒”传说到汉代《齐民要术》中的酿酒工艺,从唐宋文人墨客的诗酒风流到明清时期的酒肆繁荣,酒贯穿了中华文明的发展脉络,成为中华民族不可或缺的文化基因之一。

当下,一座座酒博物馆在新时代拔地而起,它们不仅是对传统技艺的保护与传承,更是对中国酒业历史的一次次深情回望。

2025年5月18日,当第49个国际博物馆日的钟声与濉溪酿酒遗址博物馆的开馆礼乐同频共振,这座掩埋几个世纪的酒肆遗址正以文化地标的身份,向世界展开中国酒博物馆群落的宏大叙事。

酿酒遗址与酿酒博物馆是中国酒业献给世界的文明答卷,从仰韶先民的陶瓮发酵到元宇宙中的数字酒窖,从大江大河微生物的千年对话到丝绸之路上酒器的碰撞声响,中国酒博物馆如璀璨星辰,串联起中华文明与酒共生的千年长卷。

千年酒史——酒脉起源与发展的时空美学

中国的酒文化源远流长,最早的酿酒活动可以追溯至新石器时代晚期。

据考古发现,河南省舞阳县的贾湖遗址距今约9000年至7500年,是淮河流域迄今所知年代最早的新石器早期文化遗存,被评为20世纪中国100项考古大发现之一。专家从发掘的大量陶器残留物中分析研究发现,9000年贾湖人已经掌握了目前世界上最古老的酿酒方法,其酒中含有稻米、山楂、蜂蜡等成分,在含有酒石酸的陶器中还发现有野生葡萄籽粒。可以确认,考古学家在对河南舞阳县贾湖遗址的考古发掘中,发现了目前世界上最早的酒的证据,将中国乃之世界造酒历史向前推进到了距今近9000年。

此后,随着农业的发展和谷物种植的普及,酒的种类逐渐丰富,酿造工艺也日益成熟。

夏商时期,酒是祭祀与宫廷宴饮的重要组成部分。周代则形成了较为系统的饮酒制度与礼仪体系,《礼记》中详细描述了贵族阶层的饮酒礼仪,强调“礼以酒成”,酒成为维系社会秩序的重要工具。

秦汉以后,酒文化进一步发展。东汉张仲景《伤寒杂病论》中提及“酒剂”,说明酒已广泛应用于医药领域。魏晋南北朝时期,文人雅士饮酒成风,酒成为抒发情感、寄托理想的媒介,“竹林七贤”便是其中的代表人物。唐代则是酒文化的巅峰时期,李白被誉为“酒仙”,其诗句“举杯邀明月,对影成三人”至今仍脍炙人口。宋代以后,市井文化兴起,酒楼遍布各地,酒肆成为社交娱乐的重要场所。

元明清时期的酒肆也是遍地开花,豪华酒楼比比皆是......

时间窖池——博物馆里的文明酿造学

中国酒文化历史源远流长,犹如一部浩瀚史诗,而酒博物馆便是这部史诗的生动注脚。

在成都水井坊遗址博物馆,近4000种微生物在窖泥中,历经600余年不间断酿造,在时间的蕴养下繁衍驯化,活态生香,构成了独属于水井坊的"菌群宇宙"。这些肉眼不可见的生命体,悄然书写者中国酿酒的纪年史书。

在三星堆博物馆,3号祭祀坑出土的大批距今3000-3500年的陶制酒器,有杯、尖底盏、觚、壶、尊、方彝等陶器和青铜器酒具......酒具不但规模大,还美观实用。说明四千多年前,三星堆不但诞生了成熟的酿造技术,还通过美学催生出发达昌盛的酒文化,这些酒具如同三千年前的数据光盘,存储着长江流域最早的酒礼文化信息。

临潼姜寨遗址的陶瓮残片,在超高分辨率显微镜下展现出惊人的秘密:从附着在陶器孔隙中的残留物中发现的淀粉粒、植硅体、霉菌、酵母细胞和棒状方解石晶体中获得的多种证据表明,这些尖底瓶曾用于酿酒。酿酒原料主要包括黍等其他谷物(粟、稻米、小麦族)、豆类和块根植物(栝楼根、芡实)。显示新石器时代先民已掌握"曲蘖并用"的双重发酵技术,这一发现将酿酒文明推至公元前5000年,让文明起源与历史变得可触可感。

蒸馏密码——从青铜甑釜到量子酿造

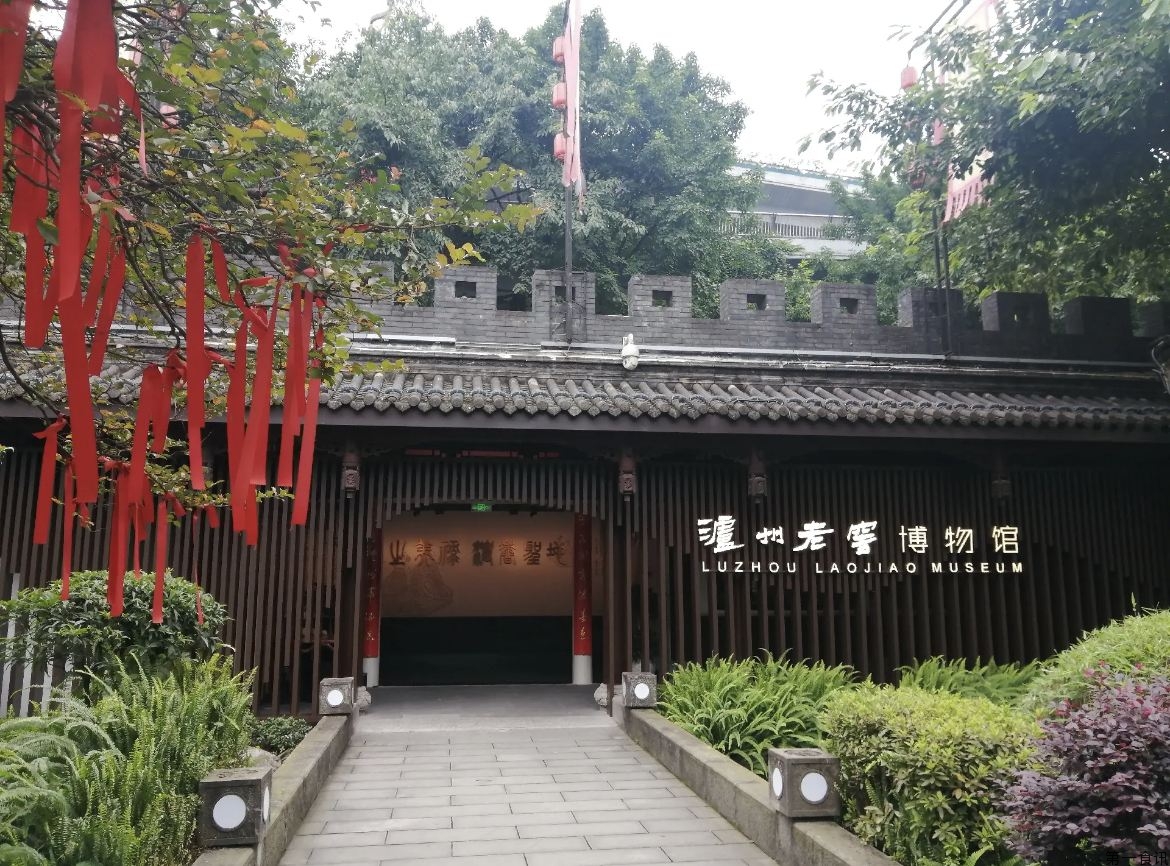

泸州老窖博物馆的“1573时空剧场”正上演着微生物的史诗。作为我国现存最早、使用时间最长且保存完好的原生古窖池群落,1573国宝窖池群历经450载风雨,依旧薪火相传,未曾间断。

在1996年,1573国宝窖池群便荣膺为行业首家全国重点文物保护单位,彰显了其深厚的历史底蕴。而到了2006年,泸州老窖的传统酿制技艺又成功入选首批国家级非物质文化遗产名录,这一殊荣更是让其被誉为“双国宝单位”。旗下产品国窖1573,以其独特的“活文物酿造”工艺,被誉为“中国白酒鉴赏标准级酒品”,成为了浓香白酒界的璀璨明珠。

泸州老窖还拥有行业90%以上的老窖池资源,目前,已从泸州老窖窖泥中分离出4000株以上可培养的微生物,包含500种以上的微生物物种,堪称“活态酿酒博物馆”。

杏花村遗址的发现与杏花村汾酒博物馆的建立,为中国发酵酒文化起源找到并保存了实证。1982年,在如今汾酒集团所在的山西省汾阳市杏花村镇东堡村以东出土了大量从仰韶文化中期(约6000年前)到商周之际(约3000年前),历史跨度长达3000多年的生活器皿,其中最具代表性的便是中国最早的酿酒发酵容器——小口尖底瓮,证明了早在6000年前,杏花村人就已经开始了酿酒活动。它的出现,为探讨酒文化的起源找到了珍贵的文物标本。

西凤酒文化馆的"酒海基因库"揭示了生物工程的远古智慧。西风酒海编制需要采用生长在秦岭北麓800米以上的野生荆条,每年入秋时分采集,并于隆冬时节将其运回。并将其编制成酒篓,然后用豆腐和蛋清做成的特殊粘合剂,在酒篓内壁进行涂抹,再用上等白棉布裹糊酒篓内壁,干透后又再以麻纸裹糊棉布……就这样,一层白棉布、一层麻纸细细裱糊、裹糊百余层,最后以菜油、蜂蜡等按一定比例调成的物料进行涂封,待到晾干后,一个酒海才算完成,这种酒海容器透气但不透水,漏水但不漏酒,保持酒的香味不变,这一储存方式一直保存至今,造就了"三年出酒海,一刻值千金"的酿造哲学。

中国文化滋养下的酒业繁荣史,近代衍生博物馆文化保护的案例不胜枚举,如剑南春天益老号、茅台博物馆、习酒文化城、金徽博物馆、黄酒博物馆......

酒之道——中国酒博物馆的价值与意义

文化传承,守护民族记忆。酒博物馆的存在,本质上是对中华优秀传统文化的一种守护与延续。它们通过系统整理与展示酒的历史资料,帮助人们建立起对民族文化的认同感与自豪感。尤其是在全球化背景下,面对外来文化的冲击,酒博物馆成为抵御文化同质化的重要堡垒。

产业推动,助力区域经济发展。酒博物馆不仅是文化传播平台,也是推动地方经济发展的重要引擎。一方面,它们为企业提供了品牌展示与营销推广的空间,增强了企业的市场竞争力;另一方面,酒博物馆往往成为旅游目的地,带动周边餐饮、住宿、交通等相关产业的发展。

科研支持,促进酒类技术创新。酒博物馆还是产学研结合的重要基地。许多博物馆与高校、科研机构合作,开展酒类酿造技术的研究与实验。

此外,一些博物馆还设立了非遗传承人工作室.......

酒之梦——中国酒博物馆的未来发展趋势

数字化转型,构建智慧博物馆。随着人工智能、大数据、虚拟现实等技术的发展,酒博物馆也在积极探索数字化转型之路。

未来,酒博物馆或将全面迈向“智慧化”,利用区块链技术记录酒类产品的溯源信息,确保消费者购买到正宗优质的产品。同时,通过大数据分析观众兴趣偏好,博物馆可精准策划展览内容,提高文化传播效率。

酒博物馆的发展不再局限于单一的文化展示功能,而是逐步向“文旅+文创+IP开发”等多元化方向延伸。一些博物馆推出限量版纪念酒、酒文化主题盲盒、酒类衍生品等,深受年轻人喜爱。此外,部分博物馆还尝试与影视、游戏、动漫等领域合作,打造“酒文化IP”,扩大受众基础。

中国酒博物馆群,是文明的味觉基因库,是十四亿人共同的精神酒窖。当国际博物馆日的阳光照亮每一座酒博物馆的窗棂,我们终于读懂:所谓文化传承,从来不是简单的文物陈列,而是让六千年前的酿酒智慧在当代语境中重新发酵,让先辈的匠心在创新实践中持续生香。

中国酒博物馆,是时间的见证者,是文化的守护者,更是未来的开拓者。正如口子酒业董事长、总经理徐进所言,遗址的保护与活化绝非一企一地之事,而是关乎地方历史文化发展、关于中国酿酒文明传承的千秋大计。

他还表示,作为濉溪酿酒遗址的运营主体,口子酒业将以“守护者、传承者、创新者”的姿态,切实做好遗址的保护利用与文化传承。

一是守护文化根脉,让遗址“会说话”,让文物“活起来”;二是传承匠心工艺,坚守与创新并举,推动品质提升,做大地方品牌;三是做好融合文章,以酒旅融合、酒文融合为重点,打造国内一流的精品酒文化旅游示范区,更好赋能地方文化产业高质量发展,更好展示中国酒文化的独特魅力。

无论是濉溪酿酒遗址博物馆的考古成果,还是茅台、五粮液、泸州老窖等知名品牌的博物馆建设,都彰显了中国酒业对文化传承的执着追求与不懈努力。

我们相信,在新时代背景下,酒博物馆们将焕发出前所未有的生机与活力,成为连接传统与现代、本土与世界的重要纽带。